薬剤師は、資格を活かせる仕事として女性にも人気がある職業の一つです。

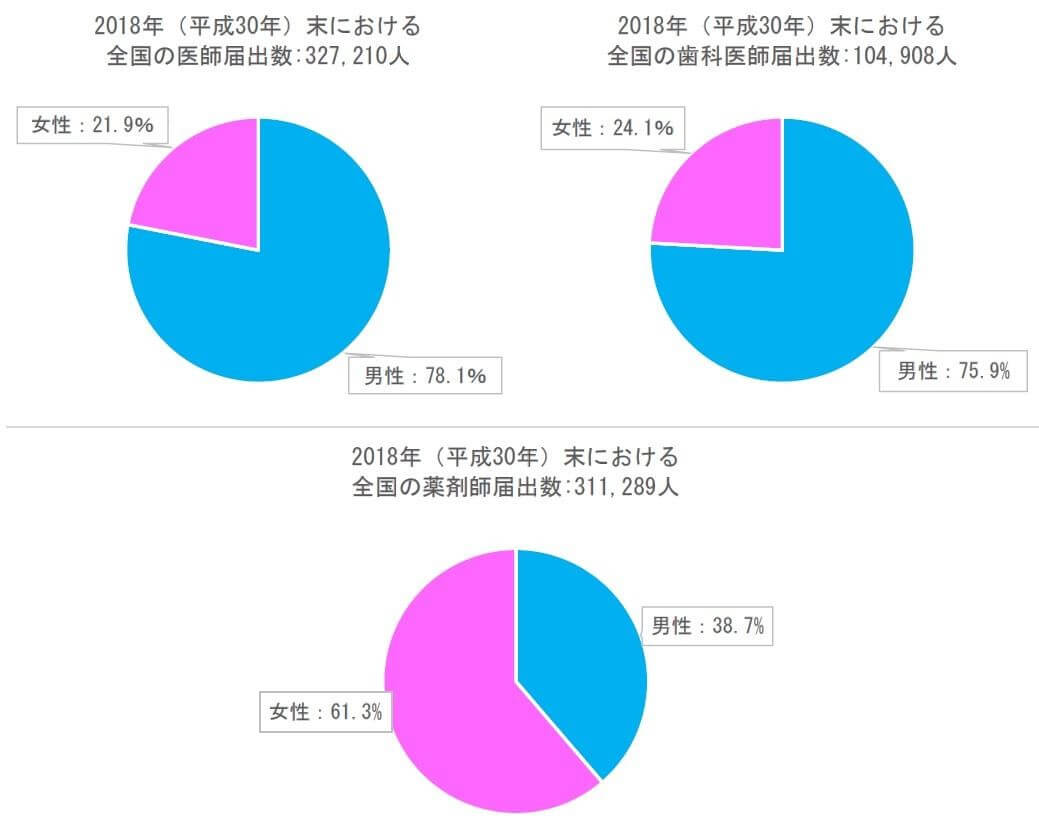

実際、2018年(平成30年)末における全国の薬剤師届出数は311,289人で、その6割以上を女性が占めています。

これは薬剤師同様、大学で6年間の教育が必要とされている医師・歯科医師に比べて、非常に高い比率です*1。

参考)厚生労働省「統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>医師・歯科医師・薬剤師統計>結果の概要>平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況>平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(全体版)」P.4,P.16,P.22*1を参考に筆者作成

薬剤師になるためには、薬学系大学で専門課程を履修するだけではなく、国家試験に合格する必要があります。さらに国家試験合格後、一定の手続きを踏まなければ薬剤師として働くことはできません。

そこで今回は、薬剤師になるための3つのステップを解説し、薬剤師の就職先や平均収入なども紹介します。

薬剤師になるための3つのステップ

さっそく、薬剤師になるための3つのステップをくわしくみてみましょう。

1stステップ:大学で薬剤師養成課程を履修

薬剤師国家試験の受験資格を得るためには、大学で薬剤師養成課程を履修しなければなりません。薬学部には6年制の学科と4年制の学科がありますが、薬剤師養成課程が履修できるのは6年制の学科のみなので注意が必要です。

ただし、2017年度までに入学した学生の場合、4年制課程であっても大学院で所定の科目を履修すれば、薬剤師国家試験の受験資格が得られます。ただし、受験資格取得までには、大学入学から8年以上かかるとされています*2。

2ndステップ:薬剤師国家試験を受験・合格

6年間の専門課程を修了した大学卒業見込み者あるいは卒業者は、薬剤師国家試験を受けることができます。問題数は345問、解答はマークシート形式です。試験は年1度のみで、例年2~3月に2日間かけて実施されます。合格発表は3月末です*3。

なお、試験地は全国9カ所で、2021年は北海道・宮城県・東京都・石川県・愛知県・大阪府・広島県・徳島県・福岡県で実施されました*4。

薬剤師国家試験の試験時間と試験科目

1日目

| 時間 | 問題区分及び科目 |

| 9:30~11:00 | 必須問題試験

(物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度・倫理、実務) |

| 12:30~15:00 | 一般問題試験(薬学理論問題)

(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) |

| 15:50~17:45 | 一般問題試験(薬学理論問題)

(薬理、薬剤、病態・薬物治療) |

2日目

| 時間 | 問題区分及び科目 |

| 9:30~11:35 | 一般問題試験(薬学実践問題)

(物理・化学・生物、衛生)【実務】 |

| 13:00~14:40 | 一般問題試験(薬学実践問題)

(薬理、薬剤)【実務】 |

| 15:30~18:00 | 一般問題試験(薬学実践問題)

(病態・薬物治療、法規・制度・倫理、実務)【実務】 |

【実務】は、実務以外の科目と関連させた複合問題として出題されるもの

参考)厚生労働省「政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医薬品・医療機器>薬剤師国家試験のページ>「新薬剤師国家試験について」の一部改正について(合格基準の改正)」P.3-4*5を参考に筆者作成

ここ数年の薬剤師国家試験合格率は、70%前後です*6。しかし大学ごとの合格率は、50~100%と大きな幅があります。

また、大学へ入学した人数を元に合格率を算出すると、20%を割り込んでいる大学もあります*7。

したがって、大学を選ぶときは、“入学した人の何%が薬剤師国家試験に合格しているのか”という点までしっかり調べるべきでしょう。

3rdステップ:薬剤師登録

薬剤師になるために必要な最後のステップは、薬剤師登録です。どれほど優秀な成績で薬剤師国家試験に合格しても、厚生労働省が定める薬剤師名簿に登録されなければ薬剤師として働くことはできません。

大学院へ進学したり研究職に就職したりすると、必ずしも薬剤師免許が必要ではないため、登録を忘れる人もいるようです。

薬剤師免許の交付も名簿登録後となるため、早めに登録しましょう。

薬剤師の就職先と給与

薬剤師の就職先は、調剤薬局やドラッグストア、病院だけではありません。製薬メーカーや医薬品卸など、医薬品を取り扱う企業には必ず薬剤師がいます。

また、保健所や公立の研究機関に就職する薬剤師や、麻薬取締官や自衛隊薬務官として働く行政薬剤師も数多くいます。

給与は就職先により異なりますが、毎月の給与額は大企業より中小企業のほうが高い傾向にあります。

ただし、年間賞与などはこの限りではありません。

また、一般的に調剤薬局やドラッグストアに比べて、病院薬剤師の給与額は少ないことが多いようです。

男性薬剤師の収入など

| 企業規模

(従業員数) |

平均年齢

(歳) |

勤続年数

(年) |

毎月の給与額

(千円) |

年間賞与など

(千円) |

| 全体 | 39.4 | 7.7 | 426.6 | 886.8 |

| 10~99人 | 41.9 | 9.0 | 461.4 | 1019.1 |

| 100~999人 | 41.4 | 6.6 | 433.4 | 689.7 |

| 1000人以上 | 36.4 | 7.6 | 399.7 | 936.0 |

女性薬剤師の収入など

| 企業規模

(従業員数) |

平均年齢

(歳) |

勤続年数

(年) |

毎月の給与額

(千円) |

年間賞与など

(千円) |

| 全体 | 39.5 | 8.0 | 379.9 | 797.8 |

| 10~99人 | 45.4 | 10.5 | 425.4 | 806.0 |

| 100~999人 | 40.5 | 8.0 | 376.7 | 740.7 |

| 1000人以上 | 34.8 | 6.3 | 353.3 | 843.4 |

参考)e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査/令和元年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」*8掲載のデータを参考に筆者作成

一方、公務員は初任給こそ少ないものの、勤続年数が長くなれば給与額も上がり、退職金もそれなりの額を手にすることが可能です。

なお、薬剤師の平均年収は、都市部で低く地方で高い傾向があります。

ある調査によると、2020年度の都道府県別の薬剤師の年収は、最も高い県と最も低い県の間で200万円以上の差があるという結果が出ています*9。

これは、地方では薬剤師が集まりにくく、売り手市場になることが一因でしょう。

薬剤師は飽和時代を迎える?時代のニーズに応えられる薬剤師を目指そう!

薬剤師国家試験に合格する人は、毎年1万人前後います*6。そして厚生労働省の研究事業による調査では、将来薬剤師は供給過剰になると予測されています*10。

実際、調剤薬局では、作業の自動化や機械化がかなり進んでいます。また、調剤補助員による調剤も一部認められるようになったため、対物的な薬剤師の業務は以前に比べて減少しています。そしてドラッグストア業界では、薬剤師よりも登録販売者を積極的に採用している企業もあるようです。

しかしその一方で、かかりつけ薬剤師制度や在宅医療、セルフメディケーションの普及など、薬剤師が行うべき対人的な業務は、ますます重要性を増しています。

このようなニーズの変化に応えるために、これからの薬剤師は、接客スキルや語学力、疾病や緩和ケアなどに対する専門的な知識など、薬学以外の知識・スキルを身に付けることが必要となるでしょう。

「薬剤師資格があれば就職できる」という考えは、もはや時代遅れかもしれません。資格の先にあるニーズまで見据え、“生き残れる薬剤師”を目指してがんばりましょう。

≪参考文献・参考サイト≫

*1

参考)厚生労働省「統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>医師・歯科医師・薬剤師統計>結果の概要>平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況>平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(全体版)」P.4,P.16,P.22

*2

参考)一般社団法人 薬学教育協議会「薬学性のみなさんへ>薬剤師になるには」

*3

参考)一般社団法人 薬学教育協議会「薬学教育に関する情報>薬剤師国家試験について」

*4

参考)厚生労働省「厚生労働省について>資格・試験情報>薬剤師国家試験」

*5

参考)厚生労働省「政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医薬品・医療機器>薬剤師国家試験のページ>「新薬剤師国家試験について」の一部改正について(合格基準の改正)」P.3-4

*6

参考)厚生労働省「報道・広報>報道発表資料>2020年3月>第105回薬剤師国家試験の合格発表を行いました>(参考資料)1.試験回次別合格者数の推移」

*7

参考)文部科学省「教育>大学・大学院、専門教育>大学における医療人の養成(医学・歯学・薬学・看護学等)>薬学教育>各大学における入学試験・6年制学科生の修学状況等> 1.各大学における入学試験・6年制学科生の修学状況>各大学における2020年度の入学試験・6年制学科生の修学状況」

*8

参考)e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査/令和元年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」掲載のエクセルデータより、薬剤師の項目を抽出

*9

参考)薬キャリ 職場ナビ by m3.com「特集薬剤師の年収情報>総まとめ」

*10

参考)厚生労働省「政策について>審議会・研究会等>医薬・生活衛生局が実施する検討会等>薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会>第1回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会(ペーパーレス・Web会議)資料>配布資料>資料4 薬剤師の需給調査」P.3