「SDGs」という言葉をご存知でしょうか。

よく知っている、名前は聞いたことがある…など様々かと思いますが、世界のいろいろな問題解決のために多くの企業が取り組みを進めています。

就活での企業選びや企業研究の中で、その企業がどのような社会貢献をしているかを知ることも一つの目安となるでしょう。

そこで今回は、そもそもSDGsとはどのようなものなのか。

企業はどのような取り組みをしているかについて、解説します。

SDGsとは

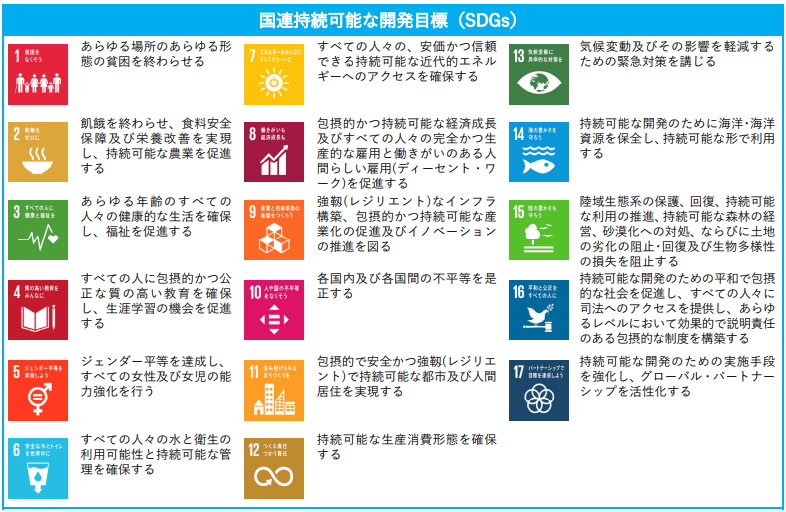

SDGsとは、2015年に国連サミットで全会一致で採択された「持続可能な開発目標」です。

経済活動のグローバル化の一方で、世界には環境、貧困、男女平等など様々な問題が存在しています。

そこで、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため2030年を年限とする17の国際目標(Goals)が定められました。これがSDGs(=Sustainable Development Goals)です(図1)。

図1 SDGs17の目標

(出所「すべての企業が持続的に発展するために- 持続可能な開発目標(S D G s)活用ガイド-」環境省 p2

17の目標の下には169のターゲット、232の指標が定められていて、数値目標も盛り込まれています。

SDGsが注目される理由

SDGsへの取り組みが活発になる前に、先駆けとなる動きが世界ではありました。

企業の「非財務情報」への関心の高まりです。

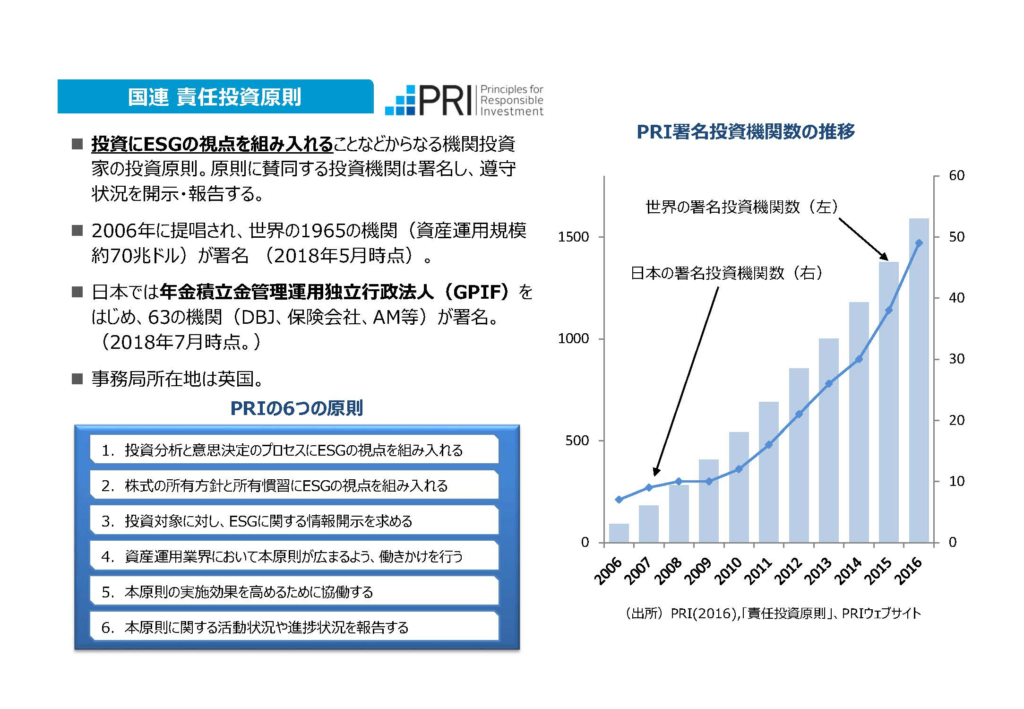

2006年、当時の国連事務総長であるアナン氏が「国連責任投資原則(PRI)」を世界の金融業界に向けて提唱しました。

企業に投資を行う機関は、その企業の財務情報だけでなく、その企業がどれだけ「ESG=環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)」の課題に取り組んでいるかを重視すべきという提言です(図2)。

図2 PRI(国連責任投資原則)の概要(出所「ESG投資」経済産業省HP)

日本の年金積立管理運用独立行政法人(GPIF)も2015年に、国連責任投資原則に署名しました。

世界最大級の機関投資家であるGPIFの参加により、日本国内でもESGの重要性が増したことから、その後定められたSDGsが注目されることになりました。

金融機関から融資を受ける際の一つの指標になっていることもあり、中小企業も積極的に参加しています。

SDGsへの取り組みは「企業イメージの向上」というだけではありません。

実際、企業活動を長い目で見たとき、現在ある様々な社会問題が影響を及ぼす出来事は多岐に渡ります。

気候変動によって材料の調達が難しくなる、地域社会に悪影響を及ぼすことがある、日頃から企業統治が機能していない、などのリスクを抱える企業は、どんな出来事をきっかけに経営悪化に繋がるかわかりません。

こうした長期のリスクマネジメントや社会性を企業の持続的な成長を促す要素として捉えることが、例えば年金基金など大きな資産を超長期で運用する投資家にとっては重要になるのです。

また、「企業イメージを良くしたい」というだけで中身の伴わない活動を「SDGs」と誇張する企業やその活動内容は「SDGsウォッシュ」と呼ばれ批判の対象になることもあります。

SDGsへの優良な取り組みを表彰する「SDGsアワード」

大企業の場合、SDGsへの取り組みはIR資料のなかの「統合報告書」や「サステナビリティレポート」などの名前で詳細が公表されています。

また、中小企業や自治体の取り組みについても、外務省が「ジャパンSDGsアワード」として表彰しているものが多くあります*1。

例えば2020年に公表されたジャパンSDGsアワードの受賞例としては以下のようなものがあります。

北海道上士幌町は、早くから家畜ふん尿肥料による資源循環型農業、バイオガス発電による脱炭素の取組とエネルギーの地産地消による循環型社会を構築、食料自給率3,505%、再生可能エネルギー電力自給率1,092%を実現しています。

また、賛同者からのふるさと納税で、子育て・教育・生きがいを充実させ、首都圏から若年層を呼び込み、人口のV字回復という好循環を作り出し、まさに「持続可能なまち」を実現しています。

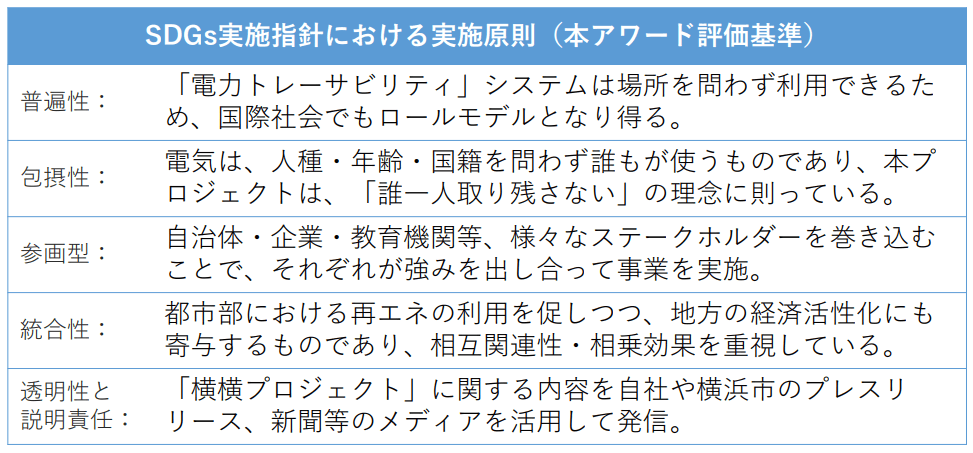

評価されたのは以下の点です。

図3 上士幌町の評価ポイント(出所「第4回ジャパンSDGsアワード受賞団体」外務省)

地方の山間部の町には、様々な社会機能があります。

農林水産業の大きな担い手であるだけでなく、環境保全のためにも必要な存在であり、消滅寸前の町を大変化させた取り組みは大きく評価されています。

また、京都市の「エムアールサポート」は、道路の舗装修繕工事にかかわる危険作業を室内のパソコンでできるよう、システムを改良しました。

これにより重大事故のリスクを軽減し、また今まで工事に携わる事が難しかった未経験者、身体障がい者、女性等も就労できる環境を創出することに成功しています*2。

性別や年齢、体力や障がいの有無に左右されない雇用を創出し、人手不足や貧困問題を解消する取り組みは、「誰ひとり取り残さない」というSDGsの理念そのものです。

大企業の場合、海外で大規模なプロジェクトを実施していることが多くあります。

しかし社会問題は海外だけでなく、私たちの生活に密着した身近なところにも存在しています。

規模の大小に関わらず、地域内でこれら問題の解消に取り組み、社会貢献している中小企業が存在することにもぜひ注目し、就職先候補に加えても良いのではないでしょうか。

まとめ

「SDGs」と銘打たなくても、事業や独自の活動を通じて社会問題の解決に貢献している企業は数多くあります。

多彩なビジネスアイデアでSDGsと新規ビジネスの開拓を両立させる企業も出てきています。

希望する業界が見つからない、どんな企業に就職していいのかわからない、という場合、企業の社会貢献に目を向けてみるのも一つの切り口です。

共感できる取り組みを実施している企業で働くことが仕事のやりがいに繋がることもあるでしょう。SDGsをはじめ様々な社会問題について知ることで、企業活動を多くの視点から理解することもできます。

コロナウイルスのパンデミックで、世界や地域の協力の必要性がさらに強調される時代です。

身近な社会問題に関心をもち、また財務情報だけではない企業価値を探ると、きっと新たなキャリアの考え方が見えてくるのではないでしょうか。

*1「ジャパンSDGsアワード」外務省