昨今よく耳にする「VUCA(ブーカ)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

変動性、不安定さ、不確実性、複雑性、曖昧性…

特に経済、ビジネスの世界ではこうした空気が広がっており、そうした状況を表すものです。

VUCAの時代とはどのようなものか、その中で求められる人物像はどんなものかを知り、自身のキャリア形成に役立てたいところです。

軍事用語から生まれた「VUCA」

VUCAとは、4つの単語の頭文字をとったものです。

・Volatility:変動性

・Uncertainty:不確実性

・Complexity:複雑性

・Ambiguity:曖昧性

世界中にこうした不安定・不確定な要素が存在し、企業も個人もいかに対応していくかが重要視されています。

もともとは1990年代後半の、世界的にテロ事件が頻発した時代から使われるようになった軍事用語です。

相手(敵)組織の形が見えにくいため、事前の作戦が立てづらい状況を表した用語ですが、転じてビジネスの世界でも使われるようになりました。

まさに「予測不可能性」の中で、その時々に応じた戦略を立てる必要があるのが現代である、ということです。

いつ何が起きるかわからず、その構造も複雑化していて、常に問題に応じた新しい戦略を求められる時代、といった意味合いです。

「チェンジ・メイカー」と「50センチ革命」

経済産業省がこれからの人材戦略について議論しているところでは、VUCAの時代に必要なのは「チェンジ・メイカー」だとされています。

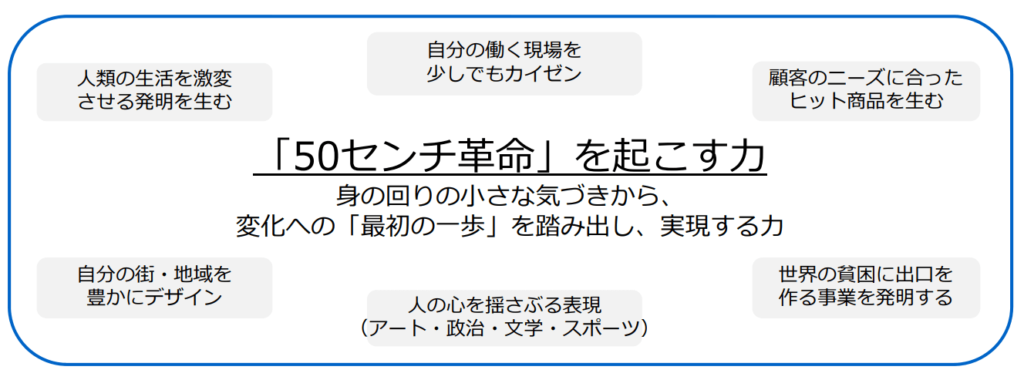

直訳すると「変化を作る人」です。そしてこの「チェンジ・メイカー」に求められているのは、「50センチ革命」を起こすことです。

この「50センチ革命」とは、まず身近な所にある違和感や問題を「カイゼン(改善)」していく力です。

グローバル社会のなかでは、何かと遠くの出来事に思いを馳せがちです。しかしそうではなく、チェンジ・メイカーに必要なのは、自分の周囲50センチの中に問題を見つけ、それをカイゼンするために一歩を踏み出す能力こそ必要だということです。

そして、チェンジ・メイカーに最終的に期待される役割はこのようなものです(図1)。

図1 チェンジ・メイカーのイメージと50センチ革命

(出典:「第3回『未来の教室』とEdTech研究会」経済産業省資料)

そして現在、「誰もがチェンジ・メイカーになれる」ような教育のあり方も検討されているところです。

「チェンジ・メイカー」の資質とは

経済産業省の検討会の中では、チェンジ・メイカーに必要な資質として、10個のキーワードが抽出されました。

それらを見てみましょう。

| 圧倒的な当事者意識

(WILL/志) |

・⽇本の教育/社会では、CANとMUSTは育まれる。他⽅、社会を切り開き、課題解決を主導できるのは、WILL (⾃分の意思) がある⼈だけ。

・「指⽰待ち⼈間」が⼤量に⽣まれるのを回避する。 ・何のために⽣きるのか、そのために何を学ぶのか、を持つことが重要。 ・「夢」のままでは諦めてしまうが、「志」までいくとなかなか折れないものになる。 |

| 課題発⾒⼒・設定⼒

(Agenda Shaperとしての⼒) |

・問題の本質をずらさずにつかむ⼒、常にWHYを問いつづける⼒

・TOK(Theory of Knowledge)つまり、知識を疑う⼒ ・「教師と教科書を疑え」という、疑問を持つところからスタートする必要 |

| 課題解決力 | ・「⽬的」と「⼿段」は明確に分け、本当にどう実現するのかまで落とし込む⼒

・「⼿段」がいつの間にか「⽬的」と化し、形骸化する。 「形骸化した⼿段」はスクラップしていく。 |

| 創造⼒

(0から1を作る⼒) |

・0から1をつくることができる⼒

・アイデアを持っているだけでは価値がなく、アイデアを実装する⼒が必要 それによって誰かに貢献できたら、それが⾃信にも繋がる。 |

| 基礎学⼒・基礎スキル | ・基礎学⼒やスキルが⾜りないと、探究や体験をしても深まらず、成⻑が⽌まる。

・結局、知っている知識の幅が、発想の広がりを決めてしまう。 ・そもそもの基礎学⼒ (読み書きそろばん等) が低い状態では、「学ぶ」こと⾃体が嫌になり、⾃⼰肯定感のなさからいろんな意欲がそがれていく。 |

| ⾃信/⾃⼰効⼒感/⾃⼰肯定感

(コンフィデンス) |

・⾃信/⾃⼰効⼒感/⾃⼰肯定感がそもそもないと、何のアクションにもつながらない。

・ やればできる、⾃分が周囲の環境/社会/世界を変えうる主体だ(⾃信)。 ・ ⾃分は上⼿くできるはず(⾃⼰効⼒感)強み/良さを認識(⾃⼰肯定感)。 ・ 安⼼できる環境で⼼の安定を得ている。 ・ モノや他者を知る・関わることは楽しいということを直感的に分かっている。 |

| 遊び⼼ (プレイフルネス) | ・学びを楽しめる、遊びに「学び」を重ねられることが重要。

・ワクワクに出会うことが、創造⼒にも繋がる。 ・与えられたものを楽しむのではなく、⾃発的に楽しさを⾒つけることが重要。 ・特に就学前の⼦供たちは遊ぶことで社会性を学んでいる。 |

| 多様性の中で協働する⼒

(コラボレーション)

|

・異なるバックグラウンド・能⼒・個性に触れ、⼀緒にアクションすると⼤きく成⻑する。

幼児の頃から多様性に触れる機会が必要。 ・様々な産業・学術分野、多様な価値観に触れる中で知恵が⽣まれる。 |

| 周囲を巻き込み動かす⼒

(リーダーシップ)

|

・変化は⼀⼈では完結できず、周りを巻き込みながら推進することが不可⽋。

・他者とつながる⼒・関わる⼒ ・性格特性(明るさ 素直さ 鈍感さ) |

| 果敢な失敗と回復⼒

(レジリエンス)

|

・まだ勝算が⾒えていなくとも/正解がなくても「⼀歩⽬」を踏み出す⼒。

・成功するまで継続し続ける⼒、折れない⼼、 しなやかさとたくましさが重要。 ・⾊々失敗しても「次にできるようになればいい」という気持ち。 |

(引用:「第3回『未来の教室』とEdTech研究会」経済産業省資料)※下線は筆者追加

いかがでしょうか。

全ては「クリエイティビティ」「創造力」に繋がる要素です。

特に、知識やこれまでのやり方に固執せず、むしろ疑い続ける力というのは必要だと考えます。

これは、日本企業が近年陥り続けている現象だからです。

かつての日本は「モノ作り大国」とされてきましたが、中国企業、韓国企業の台頭によって世界の自動車・家電市場は一変しました。

これまで「高機能」であることが日本製品の魅力でしたが、「行き過ぎた高機能で価格が高い」という製品に世界が次第に魅力を感じなくなり、シンプルでリーズナブルな中国や韓国の家電メーカーの商品が世界に普及し始めたのです。

韓国のサムスン電子やLG、中国の家電メーカーであるハイアールなどがその代表です。

日本にいると実感がないのですが、もう10年ほど前、筆者は海外出張が重なる時期がありました。ソニーやパナソニックの製品はほとんど見かけませんでした。

その際、宿泊するホテルに備え付けのテレビはほとんどが韓国のサムスンやLGのものになっていました。こちらのほうが世界基準になっているのだなあと思ったものです。

また、イギリスでは韓国KIAの車やタクシーをよく見かけました。

今、サムスン電子のスマホを持っている人も多いのではないでしょうか。

「疑う」力は非常に大事だと筆者は感じています。

また、理論ではなく「感覚」として色々なものを感じられるアンテナは必要です。筆者の経験からすると、近所のスーパーマーケットに行って、いつもより野菜が高いなと感じた時、その背景に何があるのだろうか、と考えてみることは重要でした。

まとめ

「創造力」「改革」というと何かと大きなものに感じがちですが、VUCAの時代こそ、いつもは見逃しがちな周囲の変化を観察し、分析し、色々なことを想像する力が必要というのが経済産業省含め、経済界の考えのようです。

確かに、他人の言葉で書かれた理論書や教科書よりも、自分の経験を自分の中で消化し、自分の言葉に置き換えることで「知恵」は身についていくことでしょう。

かといって、これまでの知識やスキルが全て無駄になるわけではないと考えます。

表現はよくありませんが、これまでの経験や、目にしてきた他人のやり方などから「いいとこ取り」「美味しいとこ取り」をして自分の中で再構成し、そこに新しい要素と、自分の最新の観察を組み合わせていく。

小さなものをたくさん引き出しに入れておき、その都度組み合わせを変える化学実験を何種類できるか。

それが「柔軟性」でありVUCA時代への対応策ではないでしょうか。