息子・娘が就職活動を始める時期になると、親としても色々と気をもんでしまうことでしょう。

まず、上手くいくかどうか。そして、親としてはできるだけ安定した職に就いて欲しいと願うものです。あるいは、周囲に引けを取らない就職をしてほしいと考える親もいるでしょう。

中には、具体的にこのような企業に就職して欲しいという願いを持つ親も少なくありません。

しかし、過剰な期待をかけてしまうと就職活動をしている本人にもプレッシャーがかかってしまいます。

息子・娘の就職活動を親としてどう見守り、支えれば良いのでしょうか。

コロナ禍での就職事情

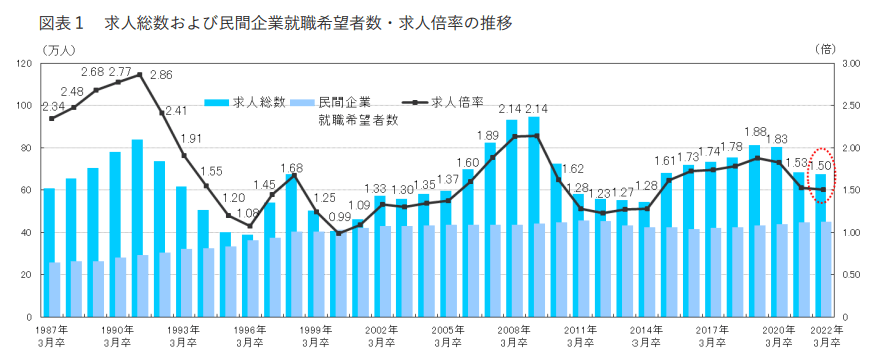

リクルートワークス研究所が2021年4月に発表した調査結果によると、2022年卒業予定の大学生・大学院生対象の求人倍率は1.50倍で、前年6月より0.03ポイントのマイナスとわずかに減少しています(図1)。

図1 2022年大学・大学院卒業者の求人倍率

(出所:「 38 回 ワークス大卒求人倍率調査(2022年卒)」リクルートワークス研究所)

バブル期に就職活動をしていた親世代に比べて、厳しい状況となっていることがわかります。

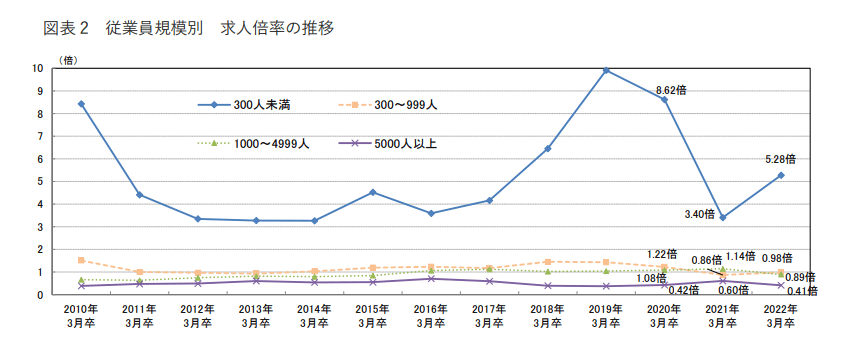

これを企業規模別に見てみましょう(図2)。

図2 企業規模別 新卒求人倍率

(出所:「 38 回 ワークス大卒求人倍率調査(2022年卒)」リクルートワークス研究所)

従業員300人未満の企業の求人倍率が非常に高くなっている一方で、300人超の大企業では1倍を下回っています。

これは学生の大企業志向が高まり、結果として求人倍率が低くなっているという状態です。

そして中小企業の求人倍率は高止まりをしています。

つまりミスマッチが生じているのです。

なお、この統計ではコロナの影響で学生が就職希望先を変更したケースは反映されていません。よって安定志向に切り替えた学生が多い場合、大企業の求人倍率はさらに下がっている可能性もあります。

子どもの就職での親の心配事

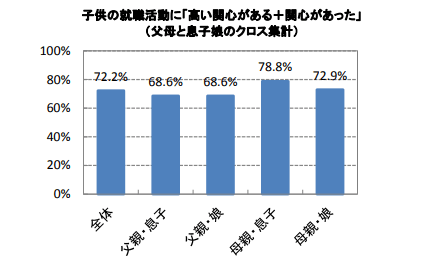

さて、マイナビが就活生の親を対象に実施した調査によると、7割の親が子どもの就職活動に高い関心を持っています(図3)。

図3 子どもの就職活動への関心

(出所:「2018年度 マイナビ就職活動に対する保護者の意識調査」株式会社マイナビ)

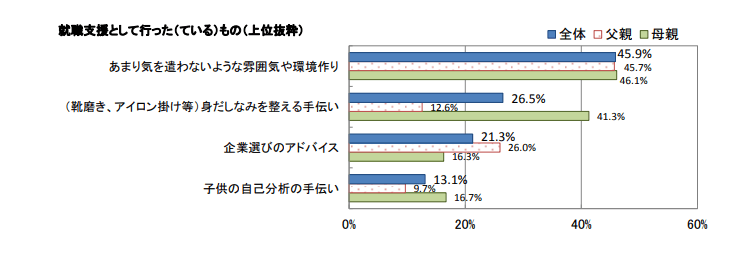

そして、実際に子どもの就職支援として、次のようなことを行っています(図4)。

図4 子どもへの就職支援

(出所:「2018年度 マイナビ就職活動に対する保護者の意識調査」株式会社マイナビ)

これらの支援について、79.7%の親が支援の程度を「丁度よかった」としています*1。

一方で、マイナビのこの調査によると、6割の子どもの就職活動について「不安になったことがある」と回答しています*2。

その内容は、志望企業から内定がもらえるか、1社でも内定をもらえるのか、就職後きちんと務まるのか、子どもの志望している業界や企業に問題はないか、といった具合です。

親も不安を募らせるのは仕方のないことです。しかし、一番不安なのは子ども本人です。

では、実際に子ども本人はどんなことを親に望んでいるのでしょうか。

就活生である子どもが親にしてほしいこと・してほしくないこと

リクルートキャリアの調査・研究機関である「就職みらい研究所」が就職活動に関する親子それぞれの意識について調査したものがあります。

その中から、就活生が「親にしてもらってうれしかったこと」「親にされて嫌だったこと」をランキングしたのが以下です。

【親にしてもらってうれしかったこと】

| 1位 | 金銭的・物質的援助をしてくれた | 60.4% |

| 2位 | 普段と同じ態度、見守り役、聞き役に徹してくれた | 44.7% |

| 3位 | 個性を尊重し、自分の活動を肯定してくれた | 43.6% |

| 4位 | 食事面、生活面の援助をしてくれた | 40.2% |

| 5位 | 励まし、癒し、心の支えになってくれた | 36.5% |

| 6位 | 保護者、社会人としての意見をくれた | 34.2% |

| 7位 | 就職に関する情報を集めたり、教えたりしてくれた | 8.5% |

| 8位 | エントリーシートや課題等の添削等アドバイスをしてくれた | 8.4% |

【親にされて嫌だったこと】

| 1位 | 志望業種について意見された | 13.5% |

| 2位 | 志望職種について意見された | 10.3% |

| 3位 | ライフプラン、キャリアプランについて意見された | 10.0% |

| 4位 | 就職活動の進め方について意見された | 9.2% |

| 5位 | 自分の気持ちをくんだ声をかけてくれなかった | 7.6% |

| 6位 | 進路決定後に進路について意見された | 7.3% |

| 7位 | 保護者や別の世代の人と比べられた | 7.2% |

| 8位 | 他の人や兄弟などと比べられた | 6.3% |

<引用:「息子・娘を入れたい会社2021」ダイヤモンド社 p116>

いかがでしょうか。

子どもとしては自分の考えやペースに任せてほしく、困ったり悩んだりしたときには話を聞いて欲しい、つまり「そっとしておいてほしい」ことを望んでいるようです。

一方で、干渉してしまう親も少なくないようです。特に、業種や職種といったところになると、親の就職活動時代と現代では時代背景も産業構造も異なりますから、的外れになってしまうこともあるでしょう。

子どもは「偏見」と感じてしまい、余計に疎ましくなることでしょうし、その業種や職種について何を知っているというのか?と反発したくもなることでしょう。

また、親にしてもらってうれしかったことのトップに来ている「金銭的・物質的援助」はとても大切なことです。

特に、離れた地方で就職を目指す場合、就職活動には大きな金銭的負担を伴います。

筆者の場合は、京都から東京へ面接に通っていました。

まず、就職活動に入ると、満足にアルバイトができなくなります。

移動は、最初は新幹線「のぞみ」を使っていましたが徐々に懐事情は怪しくなり、「こだま」の割引プランを利用するようになり、最後には「青春18きっぷ」で東京まで電車を乗り継ぐという有り様になっていました。

最終面接で「何か言っておきたいことはありますか?」と聞かれ、社長を目の前にしながら思わず「もう交通費がないのでここで決めてください」という言葉が漏れたほどです。

ただ、筆者の場合幸いだったのは、早い段階から放送局に就職したいという意思があり、実際に放送局でアルバイトをしていたので、直接業界の人からアドバイスを貰えたことです。

しかし、最近の就職活動は「業界研究」「企業研究」を求める会社が多く、書籍代もかかるだろうなあと察します。

金銭的な余裕がなくなってしまうと、就職活動が長期化したときに非常に苦しい思いをします。焦りが出てきてしまうのです。

親子間認識のギャップも

内定後に親子がもめるといったケースもあります。

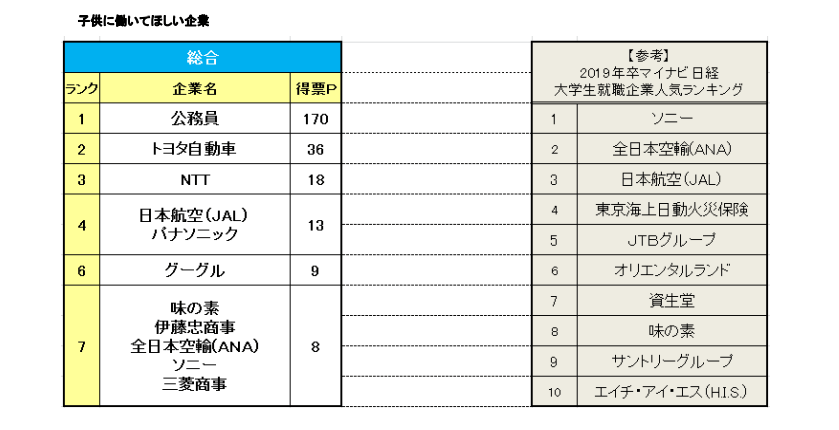

まず、先に紹介したマイナビの調査では、子どもが働きたい企業と、親が子どもに働いて欲しいと思う企業はイメージが少し違うようです(図5)。

図5 親子が考える働いて欲しい・働きたい企業

(出所:「2018年度 マイナビ就職活動に対する保護者の意識調査」株式会社マイナビ

望む子どもの就職先として公務員が圧倒的に多くなっています。親はとにかく安定志向にあることがうかがえます。

また、ベンチャー企業への認識の違いで揉めることもあるようです。

マイナビのこの調査ではベンチャー企業に反対する親が34.3%となっています*3。

ある女子大学生のこんな経験談もあります。

|

「ベンチャー企業と大企業から内定をもらい、悩んでいた。大企業に勤める父親に相談すると、『ベンチャーに行くなら家を出て行け』とまで言われ、けんかになった」 |

<引用:「息子・娘を入れたい会社2021」ダイヤモンド社 p118>

終身雇用が崩壊する時代にあって、大企業に入ればとりあえず安泰、という考え方は昔のものになっている点には注意しましょう。

就職活動は独立の最初の一歩、「子離れ」も大切

筆者の両親は基本的に放任主義でした。

放任主義が必ずしも良いとは言い切れませんが、筆者は二十歳になったとき、父親にこう言われたことをよく覚えています。

「おまえも二十歳で大人になったんだから、これからは俺もおまえも大人同士の付き合いだぞ。」

今考えれば、父は自分に言い聞かせていたのかもしれないなあとも思いますが、親としてある程度は必要な心構えだと思います。

就職活動は、子どもが独立するスタートラインです。

その段階であれもこれもと親が口出しをしすぎたり指示めいたことをしたりしてしまうと、子どもを混乱させてしまうだけになってしまいます。

ましてや「良い」「ダメ」の押しつけは揉め事、互いにとってストレスにしかなりません。

最後に、就活生の子どもに言ってはいけないセリフ集というのがありますのでご紹介します。

|

<志望業界・企業への口出し> 「ベンチャーなんて絶対にダメ。大手企業に入れ」 「転勤がある会社はダメだ」 「(わが子が志望する)○○業界はもう先がないから止めておけ」 「いい会社に入れよ!」(漠然としたアドバイスは子どもを混乱させる)

<就活に介入> 「このサイトや本を見て勉強した方がいいんじゃない」(的外れな情報) 「俺/私が代わりにエントリシートを書いてやる」

<周りと比較> 「まだ内定もらえないの?」 「(同級生や親戚などの)○○くんは内定もらったらしいよ」 |

<引用:「息子・娘を入れたい会社2021」ダイヤモンド社 p118>

転職する人も多い時代ですから、一度の就職で人生の全てが決まるわけでもありません。

適度な距離感を保って、社会で独立する第一歩を見守ってあげましょう。